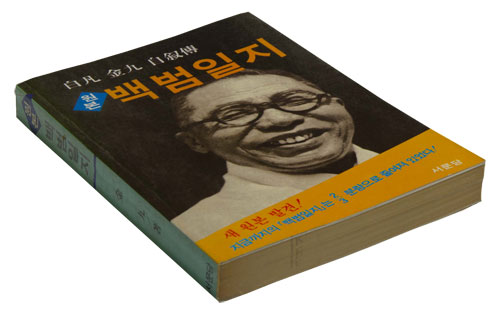

▲ <원본 백범일지>(서문당, 1989)

<백범일지>를 다시 읽는다. 서가에서 꺼낸 <백범일지>는 1989년 서문당에서 발행한 <원본 백범일지>다. 그렇다. 속표지에 서명밖에 없어서 구입한 날짜는 알 수 없다. 이 초판이 나온 날이 3월말이니 그 이후임은 분명하다. ‘참교육’과 ‘교원노조’로 들끓던 5월이었을까, 아니면 학교에서 해임되고 난 그해 가을이었을까.

책을 읽었던 기억이 가물가물하다. 그새 흐른 세월이 26년이다. 해직과 복직, 서른네 살의 혈기 방장했던 청년은 예순의 초로가 되었고, 아비의 해직이 무슨 뜻인지도 몰랐던 아이들도 서른을 넘겼다. 그 시절, 내가 읽었던 백범(1876~1949)은 어떻게 변했을까. 물론 백범과 그의 시대는 변함없으니, 변한 것은 자신이다.

26년 만에 새로 읽는 <백범일지>

새삼 <백범일지>를 꺼낸 것은 백범과 임시정부의 노정을 따라가는 ‘임정 답사’ 여행을 준비하기 위해서다. 민족문제연구소의 ‘청년백범’팀이 기획한 이 답사 안내를 받았을 때 나는 별로 망설이지 않았다. 중국을 관광 목적의 패키지로 찾고 싶지 않았던 참이었고, 일찍이 이덕일의 <아나키스트 이회영과 젊은 그들>을 읽은 이래 나는 임정 27년 역사를 제대로 들여다보고 싶었던 것이다.

답사 참가 신청을 하고 지난 10일에 백범기념관에서 열린 사전 교육에도 참석했다. 난생 처음으로 백범기념관을 찾았다. 효창공원 귀퉁이에 쓸쓸하게 서 있는 옹색한 건물을 상상하고 있었는데 뜻밖에 기념관 건물은 꽤 웅장했다. 기념관은 2002년, ‘백범의 삶과 사상을 널리 알리고 계승·발전시키는 것을 목적’으로 국민 모금에다 정부의 지원을 받아 완공되었다.

▲ 백범기념관은 2002년 국민 모금과 국민의 정부 지원으로 완공되었다.

건물만 덩그렇게 있는 게 아니라 기념관은 교육과 전시, 기타 문화행사 등이 매우 알차게 짜여 있는 듯했다. 우리가 기념관을 둘러보는 동안 어린이들과 중고생들은 물론, 가족 단위의 방문객의 발길이 죽 이어지고 있었던 것이다.

백범기념관에서의 임정답사 사전교육

사전 교육에 참여한 답사 참가자는 스무 명이 넘었는데, 가족들도 적지 않았다. 초등학생부터 고교 졸업반까지의 학생과 그 부모, 그리고 초중등 교사도 네댓 명이었다. 요즘은 초등학생도 교육 목적의 국외여행에 데려가는 게 보통인 시절인 것이다.

중앙홀의 백범 좌상 앞에서 예를 취한 다음 기념관을 한 바퀴 돌면서 그의 삶과 사상에 대한 설명을 들었다. 기왕의 배경 지식에다 전문가(홍소연 기념관 전 자료실장)의 해설을 곁들이니 단편적이던 정보들이 일정한 맥락을 갖게 되는 듯했다.

▲ 백범기념관 중앙홀의 백범 좌상. 한 어린이가 선생을 물끄러미 바라보고 있다.

▲ 효창공원 안에 있는 백범의 묘소. 그나마 도시 한복판에 유택이 있다는 건 다행스럽다.

▲ 공원 안, 3의사의 묘. 윤봉길 의사, 이봉창 의사, 백정기 의사의 유택이다.

기념관을 둘러보고 답사단은 공원 안의 김구 선생과 3의사(윤봉길, 이봉창, 백정기)의 묘소를 참배했다. 그나마 수도 서울의 한복판, 효창공원에 이들 독립지사의 유택을 모실 수 있었던 것은 다행스러운 일이라고 해야 할까.

독재정권 때에는 이들 독립운동가 묘역의 이미지를 축소하고자 하는 시도가 이어졌다. 이승만 정권 때는 효창운동장이 건립되었고, 박정희 정권 때 골프장 건설 시도에 이어 공원 안에 반공투사 위령탑과 백범 묘소 옆에 노인회관을 세웠던 것이다.

경교장(京橋莊) 답사

답사의 마지막 여정은 1945년 11월부터 1949년까지 백범의 사저이자 공관, 대한민국 임시정부의 청사, 한국독립당 본부였던 경교장(京橋莊)이었다. 경교장은 백범 사후 여러 차례 주인이 바뀌다가 지금은 강북삼성병원의 소유가 되어 있다.

▲ 1945년부터 1949년까지 백범의 사저이자 공관, 대한민국 임시정부의 청사, 한국독립당 본부였던 경교장.

▲ 경교장 현관의 팻말. 경교장은 사람들이 무심히 스쳐가는 자리에 있다.

1967년 삼성재단에서 이 건물을 매입하여 건물 뒷면에 고려병원 본관을 붙여 건축한 이후, 우리 현대사를 증언하고 있는 경교장은 오랫동안 병원의 현관으로 사용되었다. 2001년 서울특별시 유형문화재 제129호로 지정된 이후 한국 근현대사에서의 경교장의 중요성이 재평가되며 2005년 국가 지정문화재 사적 제465호로 승격되었다.

한때 삼성에서는 건물 2층 서쪽의 백범의 옛 집무실을 김구 기념실로 운영하기도 했다. 2009년에는 경교장 전체를 복원하기로 하여, 건물 내에 있던 병원 시설들을 모두 옮기고 2011년 공사에 들어가 2013년 3월 1일 개관하였다. 이 유서 깊은 역사적 현장이 60년간이나 부자들(최창학, 이건희) 소유로 잊히고 있었다는 것은 마치 우리 현대사에 대한 슬픈 은유 같기도 하다.

경교장 앞은 병원을 드나드는 택시의 정류장이었다. 끊임없이 택시가 드나드는 길목에 외롭게 서 있는 경교장은 시민들에겐 잊힌 공간일지도 모른다. 현관 유리문에 달린 ‘OPEN 관람 가능합니다’라는 팻말이 그나마 이 고풍스런 일본식 건물의 정체를 사람들에게 넌지시 드러내고 있을 뿐이다.

1945년 11월 임시정부 국무위원들과 함께 귀국한 백범은 이곳에서 생활하면서 건국 활동 및 반탁, 통일운동을 이끌었다. 이 무렵에는 주로 서대문 경교장이라고 불리었으며 민족진영 인사들의 집결처로 이용되었다. 그러나 1949년 6월 26일 경교장 2층 집무실에서 백범은 현역 육군 소위 안두희에게 저격되어 세상을 떠난다. 향년 73세.

그의 장례는 국민장으로 성대하게 베풀어졌다. 100만 명이 넘는 조문객이 찾았고 장례일에도 4, 50만 명의 인파가 운집했다. 전국 각 도시에도 수만 명의 시민들이 모여 그를 배웅하였으니 ‘남한이 통곡 속에 싸였다’고 해도 좋을 정도였다고 한다. 어쩌면 백범은 이 땅의 무지렁이 백성까지도 우러른 단 한 사람의 민족지도자였는지 모르겠다.

▲ 김구의 국민장. 백만이 조문했고 당일에도 4, 50만 인파가 운집했다. ⓒ 경향신문

경교장 지하에 있는 제3전시실에는 백범이 피격되었을 때 입고 있었던 흰 저고리를 비롯한 유물들이 전시되어 있다. 탄흔(彈痕)이 남은, 65년이 지나도 선명해 뵈는 핏자국이 해방 공간의 비극적 민족사를 증언하고 있는 듯했다. 이때 선생이 입었던 의복류와 인장,

윤봉길 의사의 상해 의거 직전 윤의사와 맞바꿔 찬 회중시계와 유묵 등은 문화재로 등록되어 있다.

▲ 백범이 직접 서명한 태극기와 피격될 때 입었던 피 묻은 저고리. 문화재로 등록되어 있다.

왜 다시 '백범'이고 '임정'인가

임정 답삿길에 참여하고자 하는 서른 몇 명의 신청자들은 이미 화석이 되어버린 우리 현대사의 한 장면을 한가하게 들여다보자고 하는 것일까. 단지 학교에서 두루뭉술하게 배웠던 우리 근대사의 한 갈피를 좀 구체적으로 알아보고자 함일까.

모르긴 해도 참가자들이 백범을 호명하고 96년 전, 이국의 도시를 전전하며 지켜낸 임정의 노정을 되짚어가고자 하는 것은 그런 호사 취미 때문은 아닐 것이다. 지식으로서의 역사야 다투어 출간되고 있는 근현대사를 다룬 역사 서적들을 읽는 것만으로도 족할 것이기 때문이다.

진부하게 카(Carr)의 그 유명한 명제를 끌어들일 필요도 없다. 우리의 답삿길은 ‘과거와 현재의 소통’을 통해서 우리 현대사를 올바르게 바라보기 위해서다. 임정 요인들이 온몸으로 기록해 온 풍찬노숙의 역사, 그 현재적 의미를 묻기 위해서다.

순환되는 역사의 어떤 장면들이 환기해 주는 역사적 기시감이 있다. 임정 수립 후 96년, 해방 70년을 맞이하면서 사람들은 지난 역사를 통찰함으로써 오늘의 역사, 그 기시감을 성찰하고자 하는 게 아닐까.

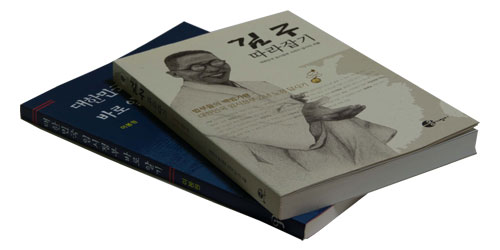

▲ 답사를 위한 참고 서적. <김구 따라잡기>와 <임시정부 바로알기>

<백범일지>와 함께 얼마 전부터는 2011년의 답사를 기록한 <김구 따라잡기>(2012)와 <대한민국 임시정부 바로알기>(2010)를 읽고 있다. 어지러운 상념들 탓에 읽기가 수월하지만은 않다. 백범도 그렇고 임정도 그렇다.

26년 전의 아스라한 기억에 2015년을 얹어 읽는 기분은 무겁다. 우리들 삶이 그만큼 무거워진 탓일 것이다. 살아갈 날의 무거움보다 살아낸 날의 무거움이 더 크다. 저마다의 삶이 지닌 독립성과 무관하게 우리네 삶의 과정들 역시 역사를 구성하는 시간으로 편입되었을 것이므로.

출발 날짜가 하루 앞으로 다가왔다. 준비물을 점검하여 짐을 싸고, 집을 비운 뒤의 채비를 이것저것 챙기고 <백범일지>를 다시 뒤적거린다.