살이 찐 것보다는 비쩍 마른 몸이 낫다? 천만의 말씀이다. 의학적인 통계는 비만보다 저체중이 건강에 더 위협적이라고 경고한다. 실제 아시아인 114만 명을 대상으로 평균 9.2년간 추적관찰(서울대 의대 예방의학교실, 2011)한 결과가 이를 방증한다. 저체중의 사망 위험률(1.35)이 비만(1.20)보다 높았다는 것이다. 체질량지수 15 이하의 초저체중 사망률(2.76) 역시 고도비만(1.49)보다 훨씬 올라갔다.

분당서울대병원 가정의학과 한종수 교수는 “저체중은 질환을 악화시키는 원인이 되거나 질병의 전조증상일 수 있다”며 “특히 저체중이면서 골다공증과 빈혈이 있고, 면역력이나 근력이 떨어진 사람은 반드시 정상 체중을 유지하려는 노력이 필요하다”고 말했다.

다이어트를 심하게 해 체지방·근력이 부족해지면 골다공증·난임 위험이 높아진다. 특히 단기간에 살을 빼면 대상포진·결핵 같은 면역질환에 걸리기 쉽다. 저체중이면 질병에 노출됐을 때 회복도 느리다. 서보형 객원기자

저체중, 질병 회복 더디고 난임 위험 높여

정인아(35 ·여·가명)씨는 지난달 건강검진 결과를 보고 충격을 받았다. 뼈 강도를 나타내는 골밀도가 평균보다 낮은 골감소증이었다. 의사는 원인 중 하나로 저체중을 꼽았다. 정씨는 수시로 끼니를 거르며 10년 이상 다이어트했는데 이게 화근이었다. 중앙대병원 가정의학과 조소형 교수는 “뼈에 체중이 실려야 물리적인 자극으로 골밀도가 높아지는데 저체중으로 부하가 실리지 않아 뼈가 약해졌다”고 말했다.

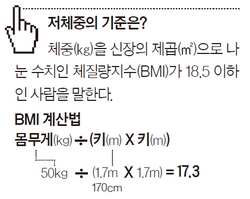

우리나라 20세 이상 성인 100명 중 5명은 저체중이다(국민건강통계, 2013). 이 중에는 체중계 숫자에 집착해 과하게 다이어트하는 사람도 있고, 고칼로리 음식을 폭식해도 살이 붙지 않아 답답함을 호소하는 이들도 있다. 어느 쪽이 됐건 저체중은 다양한 질병을 몰고 온다.

첫째, 질병에 대항하는 능력이 떨어진다. 한종수 교수는 “저체중인 사람은 영양섭취가 부실해 면역력이 떨어진다”며 “질환에 노출됐을 때 회복력이 더디다”고 말했다. 대상포진·폐렴·결핵 같은 각종 면역질환에도 잘 걸린다.

둘째, 체지방·근력이 정상보다 부족해 문제가 된다. 먼저 체지방이 부족하면 난임 위험을 높인다. 차움 가정의학과 이윤경 교수는 “남성·여성 호르몬이 합성돼 분비되는 곳이 지방세포”라며 “여성은 체지방이 18% 이하로 떨어지면 생리불순이, 남성은 10% 이하일 때 남성호르몬 저하 증상이 온다”고 말했다. 성인 남성의 정상적인 체지방률은 15~20%, 여성은 20~25%다.

근력 부족은 만성피로를 부른다. 이윤경 교수는 “근육 속에는 지방·탄수화물·단백질을 연소시켜 에너지를 만드는 미토콘드리아가 있다”며 “근육이 적은 저체중은 에너지를 제대로 만들지 못해 같은 활동을 하더라도 금방 지친다”고 말했다. 전문가들은 노인은 약간의 과체중이 저체중보다 더 건강에 이롭다고 말한다.

조소형 교수는 “노인은 근력이 없으면 낙상으로 인한 골절·사망 위험이 커지기 때문”이라고 말했다. 이외에 저체중인 남성은 기흉에 걸릴 확률이 높다. 조소형 교수는 “키 크고 마른 체형의 남성은 폐에 소기포라는 공기주머니가 있는 경우가 많다”며 “이 소기포가 터져 기흉이 생긴다”고 말했다.

갑자기 살 빠지면 질병 전조증상

저체중이 질병의 전조증상인 사례도 흔하다. 조소형 교수는 “저체중은 당뇨병, 갑상선기능항진증, 과민성대장증후군 등 다양한 질병과 연관이 있다”고 말했다. 먼저 식욕에 문제가 없는데도 최근 1년간 체중이 갑자기 5% 이상 줄었다면 당뇨병이나 갑상선기능항진증을 의심해 볼 수 있다.

당뇨병 초기에는 먹는 양이 많아져 체중이 늘지만 소변의 양과 횟수가 점차 늘면서 체중이 준다. 갑상선기능항진증은 체내에 에너지를 필요 이상으로 만들어 땀이 많이 나고 체중이 감소한다. 한종수 교수는 “오랜 기간 저체중이라면 위장관질환에 의해 영양소 흡수가 떨어지거나 심장·신장 질환, 류머티스 질환일 가능성이 있다”고 말했다.

이외에 장기간 약을 복용하는 것도 체중 감소를 부른다. 항히스타민제를 비롯한 항불안제·수면제·이뇨제 등을 장기적으로 과다 복용하면 영양소의 흡수를 억제하고, 체내 대사를 방해해 식욕부진이 올 수 있다. 약을 복용한 후 한 달 이상 식욕이 떨어지면 진료를 받아 본다.

이외에 세로토닌 호르몬이 부족한 것도 저체중의 또 다른 원인이다. 이윤경 교수는 “저체중이면서 예민하고 감정 기복이 심한 사람은 세로토닌 분비가 적다”며 “위장관운동이 저하돼 음식이 위에 오래 머물러 조금만 먹어도 배부른 느낌이 들고 식욕이 덜 생긴다”고 말했다. 이때는 10~15분간 햇볕을 쬐며 걷고, 세로토닌 재료인 트립토판이 풍부한 돼지고기·우유 등을 챙겨 먹는다.

고칼로리 폭식 말고, 무산소 운동 병행을

질병이 원인이 아닌 저체중은 대부분 생활습관 개선으로 정상 체중에 도달할 수 있다. 문제는 먹어도 살이 잘 안 찌는 사람이다. 똑같이 먹어도 소화흡수율이 낮고, 흡수된 영양소의 대사효율이 떨어지며 사용 후 남은 칼로리 저장이 더디다. 이윤경 교수는 “부모가 저체중이면 살이 잘 안 찌는 체질일 가능성이 크다”며 “성장이 이뤄지는 청소년기에 영양상태가 좋지 못했다면 지방세포 분화가 충분히 이뤄지지 않아 살이 잘 안 찌는 체질이 될 수 있다”고 말했다.

이때 고칼로리·고지방 음식을 먹어 살을 찌우려는 건 외려 건강을 망치는 길이다. 키 1m80㎝에 몸무게 57㎏에 불과한 강호영(37·남·가명)씨의 사례가 대표적이다. 그는 최근 건강검진에서 혈액에 기름기가 낀 고지혈증 진단을 받았다.

강씨는 “살이 찌고 싶어 밤 늦게 라면·햄버거 같은 기름진 음식을 먹었다”며 “그런데 보기 좋게 살이 찌기는커녕 배만 나오고 팔다리는 여전히 가늘다”고 말했다. 한종수 교수는 “강씨처럼 잘못된 방법으로 살을 찌우면 고지혈증·당뇨 같은 대사성 질환을 부르는 마른 비만이 되기 쉽다”며 “근육량을 늘리는 방향으로 체중을 증가시켜야 한다”고 말했다.

운동은 살을 빼는 것뿐 아니라 살을 찌우는 데도 효과적이다. 운동으로 기초대사량이 늘어나면 허기를 느끼고 자연스럽게 식욕이 올라간다. 살찌는 운동법은 살이 빠지는 운동법과는 다르다. 유산소 운동은 체지방을 태우는 것이기 때문에 저체중인 사람에게는 맞지 않다.

저체중을 운동으로 극복한 TNK바디스쿨 남규현 트레이너는 “근력을 키우는 무산소운동 중에서도 몸의 대근육인 허벅지·가슴·등 근육을 중심으로 운동한다”며 “같은 시간을 투입해 운동했을 때 효과가 크다”고 말했다