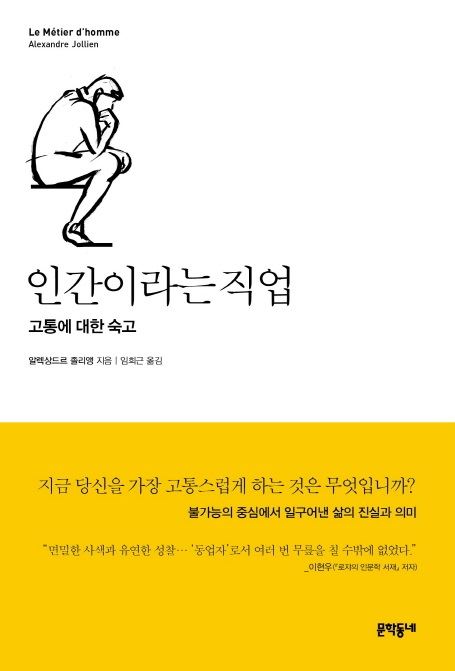

'인간이라는 직업' 국내 출간

저자 알렉상드르 졸리앵

"우리는 강제로 부과 받은 몸으로 죽음과 고통이 기승을 부리는 세상에 살아가도록 생겨먹었다"는 게 알렉상드르 졸리앵의 단언이다. 에밀 시오랑을 인용하며 그는 "그 고통은 오직 앎에 쓸모 있을 뿐이며, 앎을 벗어나면 실존을 악화하는 데만 쓸모가 있을 따름"이라고 강조했다. 문학동네 제공

"인간이라는 이 망할 직업!"

그래, 이거다. 그토록 자주 고달프고 속타고 지끈거린 이유가. 인간이라는 정말 이 "망할" 그리고 "알량한" 직업을 타고난 죄. 인류의 기곤한 심정을 이토록 절묘한 탄성으로 요약한 이는 스위스 철학자 알렉상드르 졸리앵(40)이다.

스위스 사비에스에서 트럭운전사 아버지와 가정부 어머니 사이에서 태어난 그는 탯줄에 목이 감기는 사고로 생의 첫 순간 질식사 직전까지 갔다. 뇌성마비로 태어나 17년간 요양시설에서 자랐으니 실존 자체가 하나의 전투였다. 인식론적 갈증 속에 자연스레 철학에 빠져들었고, 스위스 프리부르 문과대학에서 철학을, 아일랜드 더블린 트리니티 칼리지에서 고대그리스어를 공부하며 책을 썼다. 99년 나온 첫 책 '약자의 찬가'는 몽티용 문학철학상과 아카데미 프랑세즈의 모타르상을 탔다.

2002년 출간돼 불어권에서 호평 받은 '인간이라는 직업'(문학동네)이 최근 국내에 번역 출간됐다. 저자 졸리앵은 본보와의 이메일 인터뷰에서 "실존이라는 일터를 탐험하는 우리는 일상의 우여곡절 속에서 특정한 삶의 기술, 투쟁을 요구 받는다"며 "인간이라는 직업을 수행한다는 것 자체가 마치 대회에 나간 운동선수나, 전쟁에 나간 군인과 같은 고초를 요한다"고 말했다.

삶을 본질적으로 고통과 떼어낼 수 없는 것으로 여기는 데다가 "몇 차례 심리상담으로 해결되는 고통 말고도, 인간본성에 속하며 도무지 피할 수 없는 근본적인 고통이 있다"고 보는 그의 저술은 언뜻 '고통론'에 가깝다. 하지만 누구보다 고통스럽게 생의 시기를 보내온 그는 비관론자가 아니다. "인생은 고통이라는 것을 알아버린 이들은 낙담하지 않고 잔혹한 상황을 받아들이며 어쩌면 더 수월하게 이를 피해갑니다. 제 몸의 총체적 불안정이 저에게 자극제가 된 것처럼 말이죠."

그가 본격적으로 철학에 눈을 뜬 것은 한 사제와의 만남 때문이다. 시설의 교리 교육 담당 사제로부터 철학의 매혹을, '정신에 관한 것들'이 주는 희열을 배운 것이다. 그는 "(요양)시설의 찬 복도를 비치는 네온 불빛의 비인간적 폭력 아래서 저는 처음으로 내 체험 하나하나에 의미를 부여해야 한다는 절대의무를 느꼈다"며 "소크라테스에게서는 편견과 이별하는 법을, 니체로부터는 매 순간 긍정하는 법을, 스피노자로부터는 욕망을 자유의 도구로 활용하는 법을 배웠다"고 회고했다.

그렇다면 고통, 고초, 한계 따위를 직시해서 어쩌라는 것일까. "고통이 존재하는 이유를 안다고 병든 이의 고통이 줄어드는 것도 아니고, 아이의 상처가 아무는 것도 아니죠. 하지만 이런 혼란 속에서 결국 우리에게는 두 가지만이 선택으로 남습니다. 허무주의로 침잠하거나 체념하느냐, '고통을 통한 앎'을 통해 '회복탄력성'을 키우느냐 ."

'결국 모든 것은 마음의 문제'라는 식의 낯익은 전개에 반발심이 치솟다가도 "인간이란 원래 이렇게 생겨먹었다"는 그의 단언에 하는 수 없이 고개가 끄덕여진다. '때로는 내 고통의 원인을 외부제도 등에서 찾을 필요가 있지 않냐'고 묻자 그는 "우리가 자기 자신의 사고방식조차 다스릴 수 없다면, 세상과 사회를 변화시키는 일은 더 요원할 것"이라고 답했다.

'인간이라는 직업' 의 저자 알렉상드르 졸리앵(40).

그는 올 초 한국에 와 현재 서울에서 생활하고 있다. 5년 전 유럽에서 우연히 선 수행에 대한 라디오 방송을 들은 것을 계기로 그 방송에 출연한 예수회 신부인 서명원(본명 Bernard Senecal) 서강대 종교학과 교수를 따라왔다. 그는 "서울 한복판에서 그리스도교와 불교, 그밖의 대대로 이어오는 전통들이 나란히 어우러지는 모습이 참 좋다"며 "불교철학과 선 수행을 배우며 오히려 신앙심과 철학의 외연이 확장되는 느낌"이라고 말했다. "이곳 서울에서 저는 이유 없는 삶, 즉 왜냐고 묻지 않는 삶을 살아보려 진심으로 노력하고 있습니다."

그가 시종일관 담담하고도 결연하게 풀어낸 직업관은 보는 이의 생의 의지까지 북돋운다.

"알량한 인간이라는 직업. 나는 기쁘게 싸우면서, 내 취약함도 내 조건의 지독한 허술함도 결코 시야에서 놓치지 않고 주시해야만 한다. 모든 것을 동원해 투쟁의 원천이 될 힘을 찾아내야만 한다. 분명 예감컨대 이 싸움은 내게 버거운 싸움이겠으나, 내가 싸우다 죽는 일은 없을 것이다."(126쪽)